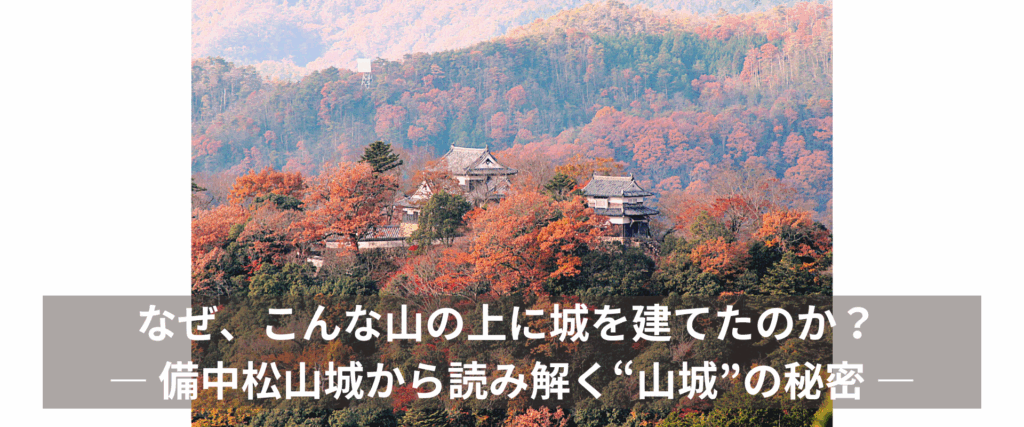

「どうしてお城がこんな山の上にあるの?」

岡山県高梁市の天空の城、備中松山城を訪れた人の多くが、まずそう感じるはずです。

現代の感覚だと、街の中心や平地に建てた方が便利そうですが、戦国時代にはあえて山の上にお城を築く理由がありました。

今回は、なぜ武将たちが“山城”を選んだのか、その秘密を初心者向けにわかりやすく解説します!

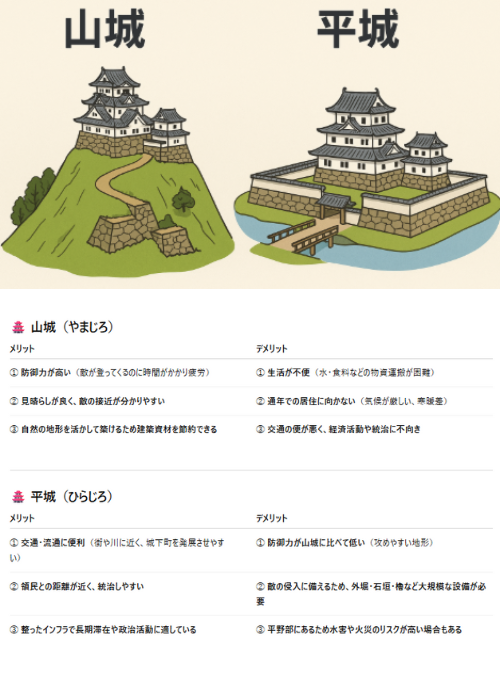

◆ 山城は「最強の防御拠点」だった!

戦国時代は、まさに弱肉強食の時代。いつ敵に攻められるかわからない状況で、大名たちは自分の命と領地を守るために城を築きました。

その時、もっとも重視されたのが「守りやすさ」。山の上に築くことで、敵の侵入を圧倒的に防ぎやすくなるんです。

例えば——

急な斜面が天然の防壁になる

登ってくる敵は疲労し、動きが鈍くなる

上から弓や石を使って攻撃しやすい

見晴らしが良く、遠くから敵の接近がわかる

まさに山城は、自然の要塞(ようさい)!自分たちは安全な高所に陣取り、敵が攻めづらい環境を作り出す、これが山城の最大のメリットでした。

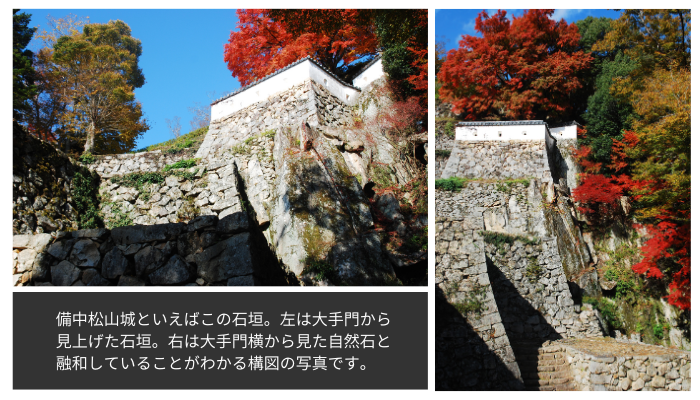

◆ 備中松山城が選ばれた“地形の強み”

天空の城と呼ばれる備中松山城が築かれた臥牛山(がぎゅうざん)も、まさにこの戦略にピッタリの場所でした。

周囲を断崖絶壁に囲まれ、わずかな登城ルートしか存在しません。

攻める側にとっては、狭い山道を登りながら矢や石を浴びるという、まさに地獄のような状況。

だからこそ、戦国の世でも備中松山城は「落ちにくい城」として知られていたのです。

◆ 戦国時代のリアルを感じられる山城

「なんでわざわざ山の上にお城を建てたの?」と思うかもしれません。

それは、戦国時代の武将たちが、敵から攻められにくいようにするため。山の地形を活かした“守りの城”だったんです。

実際に備中松山城を訪れると、険しい山道や高い石垣がそのまま残っていて、戦国時代の空気を感じることができます。

観光地として整備されていますが、ちょっとしたトレッキング気分も味わえるので、歴史に興味がなくても楽しめるスポットですよ!

◆ じゃあ、なんで平城が増えたの?

「じゃあ、全部山城にすれば良かったのでは?」と思うかもしれませんね。実は、戦国時代が終わり、江戸時代に入って平和な時代になると、山城は次第に役割を終えていきます。

その理由は——

政治や経済の中心は、交通の便が良い平地が便利だった

大規模な軍事拠点が必要なくなった

領民との距離を縮め、城下町を発展させるため

こうして、江戸時代には大阪城や名古屋城のような「平城」が主流となり、多くの山城は廃城になっていきました。

◆ まとめ:山城は戦国時代の知恵の結晶

天空の城、備中松山城のような山城は、まさに戦国時代を生き抜くための“究極の防衛手段”だったんですね。

現代の私たちから見ると「不便そう」に見える山の上の城も、当時の武将たちにとっては命を守るための最適解でした。

次回は、そんな備中松山城がどうやって生まれたのか、「築城の物語」をお届けします!

どうぞお楽しみに!

▶ ワンポイント情報

✅山城のメリット:守りやすい、敵が攻めづらい

✅デメリット:生活は不便、物資の運搬が大変

✅備中松山城は、その代表格として今も残る貴重な存在!