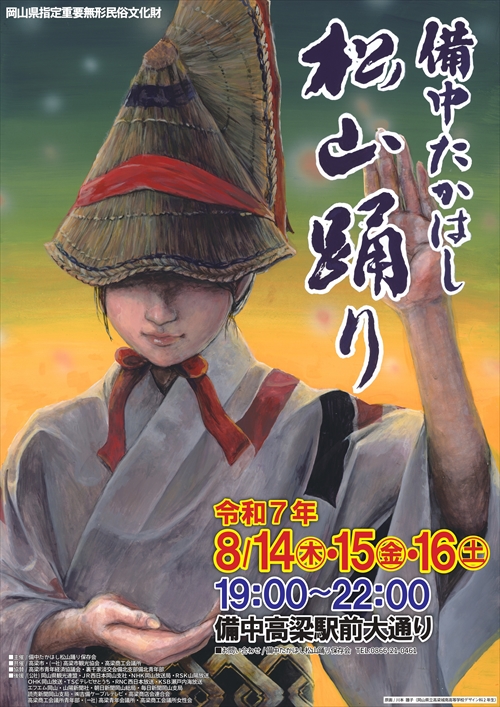

暑い高梁のお盆が熱くなる!!市民の誇り「備中たかはし松山踊り」

〽あーりゃーさ~ よーいやさ~

これは、高梁に江戸時代から続く盆踊り「備中たかはし松山踊り」の地踊りのお囃子です。

高梁では夏になると、この盆踊りのお囃子がスーパーや商店街など、様々なところで聞こえてきます。

今回はそんな高梁市民が愛してやまない「備中たかはし松山踊り」についてお話しします!

備中たかはし松山踊りって、どんな踊り?

備中たかはし松山踊りは、毎年8月14日・15日・16日の3日間、JR備中高梁駅前大通りを会場に開催されます。曜日に関わらず、14日・15日・16日の日付固定で開催されます。(なんて覚えやすいんでしょう!)

高梁の松山踊りは、笠岡の白石踊り、蒜山の大宮踊りと並ぶ、岡山県下三大踊りの一つに称され、県下最大の規模を誇ります。

期間中、会場である備中高梁駅前大通りは踊り一色に染まります。また、多くの露店も所狭しと立ち並び、踊りを楽しむ人と買い物客とで大いに賑わいます。

松山踊りの種類と歴史 ~地踊り(松山踊り)~

さて、そんな一言で言ってしまう松山踊りですが、実は松山踊りは「地踊り」、「ヤトサ踊り」、「仕組踊り」の3種類の踊りで構成されており、それぞれ歴史が違います。

まずは地踊り。令和7年で踊り継がれて378年の歴史がある、3つの中で最も古い踊りです。慶安元年(1648年)頃に、農家の五穀豊穣祈願と町家の繁栄を祝って、神社の秋祭りで踊られたことに始まると伝えられています。

優雅な所作は、ゆったりとした動作のため、初めての方でも簡単にマネすることができ、覚えやすく踊りやすい踊りです。そして、この踊りが「地踊り」であり、踊りの種類でいうところの「松山踊り」です。

松山踊りの種類と歴史 ~ヤトサ踊り~

そして、二つ目のヤトサ踊り。実は昭和の時代になって近隣の地域から入ってきた踊りで、いつの間にか地踊りとともに踊られるようになり、今では松山踊りの一部になりました。

軽快なテンポにリズミカルな動きで、これを狙って踊りの輪に加わる人も多く、一段と会場が盛り上がる踊りです。

地踊りとヤトサ踊りの切り替わりは、曲や踊りが途切れることなく「この口限りでヤトサの踊り」または「この口限りで松山踊り」を合図に変わり、この二つの踊りを交互に踊り続けます。

松山踊りの種類と歴史 ~仕組踊り(しぐみおどり)~

そして、3つ目の仕組踊り(しぐみおどり)。延享元年(1744年)に城中の酒宴で城主が武士に習わせ踊らせたのに始まったと言われています。

地踊りやヤトサ踊りとはガラリと雰囲気が変わります。特定の踊り手が武士の姿に扮装して、扇や刀を使い、歴史的な出来事などを題材とした演劇のような踊りです。

当時、武家の子女は地踊りを見ることが許されず、この仕組踊りを観賞していたそうで、武士が踊ったもう一つの松山踊りとも呼ばれます。今では、特定の踊り手が指定の踊り場で披露しています。(令和7年度の披露はお休みです。)

誰でも参加できるという参加型ならではの魅力

松山踊りは、参加型の踊りで、だれでも自由に踊りの輪に加わることができます。やっぱり踊ってこそ楽しさが分かります。観光客の方で一度参加して以来、虜になってしまい毎年踊りに来られているという方がおられますが、そういう方、本当に多いです。

いつもは穏やかな時間が流れる高梁の町ですが、この時だけは熱気に沸き「松山踊りの音頭が流れたら血が騒ぐ」とか「松山踊りを踊らにゃ盆が来ん!」という声も聞こえるほどの熱い熱い時間が流れます。

ぜひ一度、高梁が誇る松山踊りを体験してみてくださいね!

開催日時 令和7年度8月14日(木)~16日(土)19:00~22:00

開催場所 備中高梁駅前大通り

ホームページ https://takahasikanko.or.jp/modules/takahashi/index.php?content_id=7

YouTube https://www.youtube.com/@matsuyamaodori